Come ben risaputo, il Consiglio d’Europa ha deciso di sospendere, con effetto immediato, la Russia dai suoi diritti di rappresentanza nel Comitato dei Ministri e nell’Assemblea parlamentare, a causa dell’aggressione militare compiuta ai danni dell’Ucraina, reputata da tale organizzazione “una grave violazione del diritto internazionale”.

Lavori in corso

Tre ottime ragioni per introdurre il voto di preferenza

di Alessandro Morelli e Fiammetta Salmoni

di Alessandro Morelli e Fiammetta Salmoni

Qualche tempo fa, mossi dall’esasperazione che ha suscitato in noi il perdurante immobilismo nel campo delle riforme istituzionali, abbiamo deciso di provare a scrivere, insieme a colleghe e colleghi animati dal nostro stesso senso di frustrazione, una proposta di legge in materia elettorale.

Ambiente, biodiversità e ecosistema entrano a far parte dei principi fondamentali della Costituzione: quali sono le implicazioni per l’ordinamento italiano?

L’8 febbraio 2022 è stato approvato in via definitiva il progetto di legge costituzionale (A.C 3156-B) che modifica, entrando immediatamente in vigore, gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

All’art. 9 della Costituzione, dopo il comma sulla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico, si aggiunge un nuovo terzo comma che, da un lato, riconosce tra i principi fondamentali della Repubblica “la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”; dall’altro, introduce una riserva di legge statale che disciplini forme e modi di tutela degli animali, nei limiti, però, delle competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale (per esempio in materia di caccia e pesca e di protezione della flora e fauna).

All’art. 41 della costituzione, in materia di esercizio dell’iniziativa economica, si prevede, invece, il vincolo che essa non possa svolgersi “in modo da recare danno alla salute e all’ambiente” (comma 2) e che, altresì, possa essere indirizzata e coordinata “a fini ambientali”, oltre che ai già previsti fini sociali (comma 3).

Le innovazioni apportate da questa revisione costituzionale, peraltro in netto ritardo rispetto alle Costituzioni della maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea (come per esempio la Spagna, il Portogallo, la Germania, la Francia, la Svezia) e senza particolare ambizione rispetto alle esperienze di nuovo costituzionalismo maturate in altri paesi (si pensi all’Ecuador e alla Bolivia, in cui la natura diventa soggetto giuridico e come tale titolare essa stessa di diritti), tentano di rispondere a due questioni tra loro connesse di stringente attualità.

La prima riguarda il ripensamento del rapporto tra uomo e ambiente sotto il profilo deontologico, e cioè il riconoscimento del principio di tutela ambientale come vincolante per i poteri pubblici. La seconda si indirizza alla dimensione assiologica di questo rapporto, e cioè alla posizione occupata da interessi (economici/ambientali), spesso in conflitto, all’interno della scala dei valori dell’ordinamento e al conseguente processo di bilanciamento degli stessi demandato di volta in volta allo Stato o alla Corte costituzionale.

Questi due temi urgenti di riforma sono, mutatis mutandis, anche riflessi nell’attuale riforma istituzionale del Ministero della transizione ecologica che assume, oltre alle funzioni di tutela ambientale, anche le competenze in materia di politica energetica, in attuazione degli obiettivi dell’Unione Europea di “rivoluzione verde” e lotta contro il cambiamento climatico, che mirano alla progressiva e completa decarbonizzazione del sistema entro il 2050.

Se, dunque, il disegno di legge costituzionale approvato colma opportunamente una lacuna della nostra Costituzione e la aggiorna alle istanze contemporanee, tuttavia rischia di non produrre gli effetti desiderati sul piano attuativo. La riforma costituzionale del 2001 che ha interessato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni, prevedendo un catalogo di materie di legislazione esclusiva statale, tra le quali, in particolare “la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), a vent’anni di distanza ha mostrato tutti i suoi limiti e ha presentato un costo altissimo per l’ordinamento in termini di contenzioso costituzionale tra Stato, Regioni e Province autonome. L’esercizio concreto delle competenze così come riscritte dal legislatore costituzionale nel 2001 e successivamente interpretate dalla Corte costituzionale ha messo in luce il fallimento di un sistema che attribuisce funzioni rigide in capo a uno o all’altro livello di governo, soprattutto quando queste funzioni si intrecciano e confliggono tra di loro.

La tutela dell’ambiente è diventata negli anni una politica sempre più dinamica, trasversale alle altre politiche pubbliche e necessariamente multilivello, non solo nei rapporti intergovernativi interni all’ordinamento nazionale, ma anche rispetto all’ordinamento comunitario e internazionale.

Un intervento di riforma costituzionale quantomai urgente dovrebbe pertanto indirizzarsi al superamento dell’attuale sistema di ripartizione delle competenze (art 117 Cost.) tra centro e periferia e al raggiungimento di obiettivi e politiche realmente condivise tra livelli di governo, per esempio attraverso il rafforzamento delle sedi di raccordo intergovernative e l’inclusione effettiva delle Regioni e Province autonome nei processi legislativi e amministrativi statali, (oltre che inclusive della società civile), più che alla ridefinizione (necessaria, ma non sufficiente!) dei principi costituzionali. Tali principi costituzionali trovano, infatti, applicazione e si realizzano soltanto attraverso l’esercizio concreto dei poteri pubblici e nella particolare relazione fra centro e periferia che l’ordinamento realizza. Altrimenti, sono destinati ad rimanere ‘lettera morta’ anziché essere ‘cambiamento epocale’.

Politica, tecnica e Costituzione. Considerazioni sull’elezione del Presidente della Repubblica 2022.

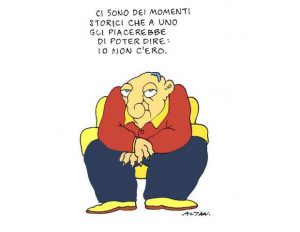

Le vicende e i fatti che hanno segnato questa elezione presidenziale sembrano essersi sviluppati sul precario equilibrio di una dialettica inedita per il nostro ordinamento costituzionale.

Elezione al Quirinale del Presidente del Consiglio in carica. Quanti problemi!

Con la convocazione del Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, disposta dal Presidente della Camera Roberto Fico e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio scorso, si è ufficialmente avviato il procedimento per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, sempre ricco di spunti e di aspetti degni di approfondimento.

Nessun parlamentare è un’isola: green pass ed elezione del Presidente della Repubblica

Con l’ordinanza n. 15/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni parlamentari sardi e siciliani, sprovvisti del green pass, diretto contro il decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229.

L’attesa sul Colle

di Enrico Cuccodoro e Luana Leo*

di Enrico Cuccodoro e Luana Leo*

È interessante rilevare come ciascuna Presidenza della Repubblica sia nata in un contesto storico segnato da eventi incisivi. Tale circostanza affiora dal messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso al Parlamento nel giorno del suo giuramento, avvenuto il 3 febbraio 2015.

La sanità lombarda non cambia registro: più mercato che servizio

Dopo essere stata in prima linea fin dall’inizio dell’emergenza pandemica, che ha fronteggiato con una modalità di intervento fortemente caratterizzata dal modello di sanità radicatosi nel tempo, la Regione Lombardia ha varato in questo anno 2021 una nuova disciplina del suo sistema di produzione delle prestazioni di cura.

Da Chigi al Quirinale, un trasloco da organizzare

Nella corsa alla Presidenza della Repubblica, Mario Draghi sembra al momento essere l’unico nome in circolazione che può seriamente ambire a riunire un’ampia convergenza di sostegni in questa complessa e sfilacciata XVIII legislatura.

Violenza di genere: manca un impegno effettivo?

Lunedì 22 novembre, la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, presenta la mozione contro la violenza sulle donne, a distanza di tre giorni dalla Giornata internazionale dedicata a tale fenomeno.

Lo scarso valore della sentenza polacca sulla prevalenza del diritto UE

La Corte Costituzionale polacca, con la sentenza del 7 ottobre 2021 in merito alla conformità di alcuni articoli dei Trattati europei con la Costituzione, ha sganciato un’autentica “bomba” sulla, già fragile, struttura euro-unitaria, causando un sisma giuridico-politologico che ha interessato tutto il vecchio continente.

Parità salariale: la fine di un’uguaglianza ambigua?

“Nasce finalmente una democrazia di donne e di uomini”. Oggi, più che mai, le parole di Teresa Mattei, la più giovane costituente italiana, risultano incisive e di spessore.