di Pietro Faraguna e Giovanni Piccirilli

di Pietro Faraguna e Giovanni Piccirilli

La morte di un Papa è un evento storico di per sé, per rarità e portata: i suoi effetti si propagano ben oltre i confini dello Stato della Città del Vaticano, e anche oltre il perimetro – sconfinato – della Chiesa cattolica universale. In Italia, poi, l’evento è particolarmente sentito, per una questione di prossimità geografica, storica, religiosa, oltre che per via dell’impatto delle conseguenze meramente logistiche.

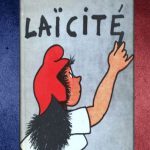

La morte di Papa Francesco ha innescato una serie di conseguenze apprezzabili sul piano istituzionale che ci pare significativo raccogliere e mettere a disposizione del dibattito sullo stato di salute delle nostre istituzioni, ma soprattutto per valutare lo stato di salute del principio di laicità, a più di 35 anni di distanza dalla pubblicazione della sentenza n. 203 del 1989, con cui la Corte costituzionale ne ha affermato esplicitamente la natura di principio supremo, sgombrando definitivamente il campo da ogni possibile equivoco sul superamento del principio confessionista, affermato più di 175 anni fa dallo Statuto Albertino sin dal suo articolo 1, riaffermato quasi 100 anni fa dai Patti Lateranensi, e sostanzialmente superato dalla Costituzione repubblicana più di 75 anni fa.

E, per quanto la morte di un Papa non sia un evento inedito nella storia repubblicana – è esattamente la sesta volta in cui succede (non contando Benedetto XVI, stante l’eccezionalità del caso in cui la fine del pontificato non coincide con la morte del Pontefice) – passando in rassegna le reazioni dei principali organi costituzionali abbiamo notato diverse anomalie, che sembrano meritevoli di attenzione.

Cominciamo dal Capo dello Stato (italiano!): la sua reazione ci pare essere stata quella più in linea con i precedenti, nonché con quel che ci si poteva attendere. Il Presidente Mattarella ha diramato dapprima un comunicato, e poi un video-messaggio, entrambi dalle tinte spiccatamente personali, nei quali è messo in risalto il rapporto tra i due Capi di Stato, peraltro di pari rango nella dinamica delle relazioni internazionali, ricordando altresì le occasioni di incontro e la «storica» (benché sostanzialmente analoga a quelle compiute da pressoché ciascun pontefice da Pio XII in poi) visita al Quirinale.

Anche dall’altro affaccio di Piazza del Quirinale la reazione è stata ispirata a una certa sobrietà, con un breve comunicato stampa diramato dalla Corte costituzionale, dove tuttavia non manca qualche punta di irritualità: soggetto del comunicato è «Il Presidente e i giudici» – dunque non la Corte, non il Presidente pro tempore, ma il Presidente e tutti i giudici – che «si uniscono al generale cordoglio per la scomparsa del Pontefice», commentando il «dolore che ha colpito l’intera cristianità». Non solo, dunque, il cordoglio, ma anche la partecipazione al dolore di una collettività ben più ampia di quella racchiusa nei confini nazionali.

Sul fronte del Governo, la morte del Pontefice ha innescato un attivismo straordinario. Già il mattino successivo, martedì 22 aprile 2025, è stata convocata una seduta del Consiglio dei Ministri in apertura della quale, si apprende dal comunicato diramato a valle, «è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del Santo Padre Francesco». In quella sede è stata assunta la decisione, del tutto priva di precedenti, di un lutto nazionale della durata di ben cinque giorni, ossia pari all’intero intervallo temporale fino al giorno dei funerali (sabato 26 aprile 2025), che ha suscitato non pochi malumori anche alla luce della coincidenza con la ricorrenza dell’80simo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. E va detto che mai si era avuta una durata così estesa del lutto nazionale, surclassando in questa macabra graduatoria quanto deliberato in occasione del decesso di Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII o Pio XII (tre giorni), di ex Presidenti della Repubblica (un solo giorno, al pari – visti i recenti precedenti – di alcuni Presidenti del Consiglio dei ministri), o di eventi di particolare gravità che avevano colpito la collettività nazionale (dalla strage di Nassiriya al crollo del Ponte Morandi a Genova).

Tuttavia, deve riconoscersi che ormai da decenni la dichiarazione di lutto nazionale per la morte di un pontefice assume una valenza pressoché simbolica (salvo quanto si dirà sulle manifestazioni sportive), posto che non si dispone più, come in passato, la chiusura delle scuole o degli uffici pubblici (o, addirittura, dei tribunali, come nel caso della morte di Papa Roncalli). Eppure, non sono mancate dichiarazioni di esponenti del Governo (in particolare, del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, cui è stata affidato il coordinamento logistico della gestione dei flussi di pellegrini e autorità in vista delle esequie) tese a rimarcare che le celebrazioni del 25 aprile fossero comunque «consentite», richiamando tuttavia alla «sobrietà che la circostanza impone a ciascuno». Come pure, localmente, una serie di amministrazioni comunali ha inteso annullare o limitare gli eventi già programmati in asserito ossequio al regime di lutto dichiarato dal Governo. Inoltre, è stato previsto un minuto di silenzio negli uffici e nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, da osservare: alle ore 10 del giorno del funerale (ove aperti), oppure al primo giorno lavorativo successivo al funerale (lunedì 28 aprile), dunque ben oltre la durata (già senza precedenti) del proclamato lutto nazionale.

Nello stesso Consiglio dei Ministri, il Governo è intervenuto con decreto-legge (n. 54 del 2025) specificamente dedicato all’evento e alle sue conseguenze. Questo provvedimento merita attenzione almeno per due specifici profili: i suoi presupposti di adozione e la circostanza che in esso si utilizzi, a più riprese, l’espressione «Santo Padre».

In linea generale, l’adozione di decreti-legge al fine di coordinare la gestione di eventi “eccezionali” non rappresenta certo una novità. Anzi, la circostanza alla radice del decreto-legge n. 54 del 2025 è ben più imprevedibile, almeno nel quando, rispetto a precedenti quali lo svolgimento di giochi olimpici (decreti-legge nn. 272 del 2005, 16 del 2020 e 10 del 2024) o mondiali di nuoto (v. le modifiche in sede di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005). E tuttavia, val la pena ricordare come analoghi provvedimenti non siano stati assunti in occasione della dipartita di alcuno dei precedenti pontefici (per un paragone illustre, nemmeno nel caso della scomparsa di Karol Wojtyla) e che pure, successivamente alla disciplina delle esequie di Stato di cui alla legge n. 36 del 1987, non vi sono stati interventi legislativi specificamente dedicati alla disciplina, all’organizzazione o al finanziamento di funerali, nemmeno nel caso di Presidenti della Repubblica.

Venendo alla parte nominalistica, balza all’occhio l’utilizzo – nel testo del decreto-legge – della locuzione «Santo Padre», sia nell’intitolazione dell’atto, sia nelle sue premesse, sia nell’articolo 1, comma 1. Ancorché invalsa nel linguaggio comune, l’espressione «Santo Padre» risulta anomala nella legislazione di uno Stato laico, in quanto evidentemente connotata da un punto di vista confessionale.

«Santo Padre», infatti, non è una locuzione semplicemente sinonima di «Papa» (o di «Pontefice», o di «capo di Stato vaticano», o di «monarca assoluto della teocrazia a noi geograficamente più prossima») in quanto accosta a un sostantivo funzionalmente ed etimologicamente sovrapponibile la qualificazione in termini di santità, ossia di “separatezza” di un oggetto o di una persona dall’ordine umano in nome del suo contatto col divino, e così incorporando il dettame evangelico della continuità con l’apostolo Pietro. In ogni caso, tale espressione non è utilizzata nelle principali fonti del diritto dello Stato italiano che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica: non nel Trattato Lateranense, non nel testo del Concordato del 1929, non nel nuovo Concordato del 1984. Gli articolati fanno riferimento all’espressione «Sommo Pontefice». Solo nelle premesse del Trattato Lateranense e del testo originario del Concordato del 1929 si trova anteposta l’ulteriore qualificazione di «Sua Santità»: ci pare significativo che negli accordi di Villa Madama tale riferimento trascendente sia stato del tutto omesso. Nel testo degli accordi ora vigenti, ratificati con legge n. 121 del 1985, resta dunque a qualificare il Primate d’Italia della Chiesa cattolica la sola espressione di «Sommo Pontefice» (art. 2, comma 4), espressione del resto notoriamente di derivazione pre-cristiana e, dunque, certamente riconducibile a origini e significati differenti da quelli propri della tradizione confessionale cristiano-cattolica. Del resto, l’espressione «Sommo Pontefice» era stata utilizzata anche nella ben più risalente e “unilaterale” legge n. 214 del 1871, ossia nel primo sistematico intervento legislativo dello Stato italiano, successivamente all’annessione del territorio di Roma al Regno d’Italia.

L’avere accolto in un atto normativo – esito di un processo di unificazione politica dei fenomeni emergenti dal pluralismo sociale – il lessico della confessione è forse una mera leggerezza, ma non ci pare il caso che passi inosservata: non può certo essere circostanza giustificata dall’argomento della consistenza numerica. Secondo quell’argomento, la scelta si giustificherebbe sulla base del fatto che coloro i quali accolgono l’idea che il Pontefice sia «santo» Padre sono la maggioranza dei rappresentati. Ma l’argomento numerico è radicalmente in contrasto con il modo in cui leggiamo la Costituzione, e in particolare il principio di laicità, da più di 35 anni (almeno a partire dalla sentenza n. 925 del 1988). Il tutto, per giunta, in un ordinamento che sin dal testo costituzionale ripudia qualsiasi riferimento alla sacertà o alla trascendenza (come invece procedono numerosi altri Stati di tradizione non dissimile, come il Preambolo della Legge fondamentale tedesca), con l’eccezione del «sacro dovere di difendere la Patria» di cui all’art. 52 Cost., che a maggior ragione esalta l’«anima» laica e civile dell’ispirazione della disposizione.

Se il Governo si è mostrato molto attivo, le Camere non sono state da meno. Le istituzioni massimamente rappresentative della Nazione hanno ritenuto di onorare Papa Francesco in una commemorazione si è svolta presso la Camera dei deputati nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile 2025. La discussione si è svolta alla presenza del Governo, nonché dei deputati e dei senatori, riuniti nell’emiciclo, in una formazione che potrebbe far pensare a una riunione del Parlamento in seduta comune (presidenza del Presidente della Camera, partecipazione del Presidente del Senato) ed è stata organizzata in una successione di interventi sagomata su quanto avviene tipicamente nelle discussioni parlamentari sulle informative urgenti (ordine degli interventi in senso decrescente rispetto alla consistenza numerica dei gruppi, in questo caso dei gruppi omologhi riuniti), e intervento conclusivo – benché non in “replica” – da parte del Governo.

Va da sé che la situazione era ben diversa, ulteriore rispetto ai «soli casi stabiliti dalla Costituzione» in cui ha luogo la seduta comune dei due rami del Parlamento. Anzi, non si trattava neanche di una «seduta» in senso proprio, non essendo oggetto di convocazione per le vie ufficiali (ma, a quanto risulta, pare vi sia stata qualche forma di comunicazione in Conferenza dei Capigruppo), né si era sottoposti a forme di verbalizzazione o rendicontazione di alcun tipo (tanto che i banchi dei componenti segretari risultavano vuoti), se non al di fuori delle (notevoli) forme di pubblicità assicurate dai media tradizionali e di nuova generazione: l’evento è stato trasmesso in diretta su Rai 1, su Rai Parlamento, sui canali satellitari dei due rami del Parlamento, sulle loro pagine streaming e sul canale della Camera di Youtube.

Non sorprende certo che il Parlamento si occupi di un evento che certamente ha toccato le coscienze di molti. Al contrario, è proprio della sede della rappresentanza nazionale ex art. 67 Cost. che ogni argomento, anche di interesse di una sola parte del territorio o della popolazione, possa e debba trovare spazio per un confronto, a beneficio non solo dei rappresentanti, ma degli stessi rappresentati, in nome di quelle funzioni informativa e trasmissiva che sin da Bagehot individuano l’ubi consistam del parlamentarismo occidentale.

E, volendo, non è certo la prima volta che i parlamentari si riuniscono nell’emiciclo di Monte Citorio per un evento particolare, ma i precedenti vedevano sempre la presenza di un ospite esterno: da ultimo, Carlo d’Inghilterra lo scorso 9 aprile o, per un precedente più prossimo al nostro tema, Giovanni Paolo II il 14 novembre 2002. Ma una cosa sono le visite istituzionali, i convegni, i concerti di Natale, gli eventi vari, che si svolgono spesso negli ambienti delle Camere e che tuttavia non mutuano dalle regole del parlamentarismo le forme con cui si realizzano. Questa volta i partecipanti erano solo parlamentari e Governo, ossia i tipici protagonisti dei dibattiti parlamentari: era indispensabile derogare alle regole del nostro parlamentarismo, riprendendo un formato estraneo alle procedure vigenti? La differenza non è solo simbolica, perché ne deriva, ad esempio, la possibilità di tutelare gli interventi con lo strumento dell’art. 68 Cost. (non ci risulta che dagli interventi siano scaturite possibile responsabilità penali, ma chi siamo noi per escludere che ciò potesse accadere?).

A queste irritualità se ne aggiungono altre, che non toccano gli organi formalmente costituzionali, ma quelli sostanzialmente tali del nostro Paese: nel campionato di calcio (e non solo di calcio) molti incontri sono stati rinviati, con estensione e durata che non ci risultano avere corrispondenze in altri Paesi, inclusi quelli ove il legame con la Chiesa cattolica non è storicamente meno significativo: nella cattolicissima Spagna, la finale della Copa del Rey si è giocata il giorno stesso dei funerali del Pontefice, alla presenza (la finale e i funerali) di «Sua Maestà cattolica» il Re di Spagna.

he nella nostra specifica comunità – quella degli studiosi di diritto costituzionale, ovvero quella disciplina nella quale il principio di laicità svetta come principio supremo dell’ordinamento – ci sembra che le reazioni abbiano prodotto qualche irritualità.

L’associazione che riunisce il più largo numero di studiosi della disciplina (associazione che, a norma del suo Statuto, si occupa di favorire l’approfondimento e lo studio dei metodi di insegnamento del diritto costituzionale) ha diramato, il giorno stesso della morte del Pontefice, un messaggio nel quale «Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio direttivo» (anche qui, il Presidente e tutti i componenti del Consiglio direttivo) hanno ricordato «con affetto e gratitudine Papa Francesco», allegando un passaggio tratto dall’autobiografia di Jorge Mario Bergoglio, in cui il vertice della monarchia assoluta ierocratica riflette intorno alla nozione di «Popolo».

Per concludere: ci sembra che nessuna di queste anomalie segni, da sola, alcunché di grave. Tutte insieme compongono però alcuni indizi preoccupanti che segnalano il rischio dell’avvio di un processo di (ri-) confessionalizzazione dello Stato (o, almeno, di grande sottovalutazione del rischio che ciò possa realisticamente avvenire). Ci preoccupa non poco che tutto ciò avvenga in un momento storico in cui gli Stati confessionali non sono l’ipotesi della storia sepolta, ma alternativa concreta che si affaccia alle nostre porte, dove si calpestano le libertà, prima fra tutte: la libertà religiosa. E, “novità” forse ancor più preoccupante, pericoli di questa forma non arrivano più soltanto da esperienze e tradizioni culturali diverse ed esotiche, ma anche da Paesi a noi assai più contigui, geograficamente o idealmente (nonché alleati dal punto di vista militare e geopolitico).

Morto un Papa, se fa un altro. Ma, a guardar bene, nemmeno il principio di laicità se la passa benissimo.

l'immagine è di Stagiaire CSFRS-4