di Antonio Floridia*

di Antonio Floridia*

Sappiamo oramai tutto del “Rosatellum”, e sappiamo anche i risultati che sono emersi dalle urne del 4 marzo. Può essere tuttavia utile ritornare, post factum, sui meccanismi della legge elettorale, assumendo un punto di vista peculiare: si sono prodotti gli effetti previsti dai legislatori, o sono scaturiti effetti inattesi o finanche perversi?

Crediamo che questa “ultima” riforma elettorale italiana (“ultima” in ordine di tempo, non certo perché si possa immaginare sia quella “definitiva”…) sarà ricordata nei manuali come un classico esempio di “eterogenesi dei fini” o, per dirla in modo più semplice, un ottimo esempio di quel che si riassume in un detto popolare: “il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi”.

Nel complesso, si conferma quanto alcuni alcuni (tra cui chi scrive) avevano sostenuto nel mentre questa riforma veniva alla luce: siamo in presenza di un primato del “bricolage” elettorale, un tentativo confuso di assemblare logiche diverse. L’esito non è stato un sistema “misto”, ma un monstrum. E’ difficile trovare una qualche logica unitaria che possa giustificare questa costruzione. Si privilegia la “governabilità”? No, perché come avevano mostrato tutte le simulazioni, e come poi hanno confermato i risultati, con un assetto tripolare è altamente improbabile che possa emergere una qualche maggioranza. Si voleva difendere la rappresentanza? No, perché le distorsioni sono state comunque elevate, e per di più anche casuali, come mostreremo in questo articolo. Si voleva ridurre la frammentazione? No, certamente: il tipo di coalizione previsto da questo sistema ha incoraggiato la rendita di posizione delle piccole liste. E allora, perché si è giunti proprio a questa riforma, tra le tante possibili? Per cercare una spiegazione, non resta che affidarsi ad un tentativo di interpretazione delle convenienze di breve termine che hanno caratterizzato i vari attori.

Subito dopo l’approvazione della riforma, anche tra chi ha voluto questa legge, in particolare il PD, sono emersi molti dubbi: non avremo fatto un favore ai nostri avversari? In effetti, una cosa è chiara: questo modello elettorale ha risolto felicemente tutti i problemi politici del centrodestra, si è adattato perfettamente alle esigenze delle sue diverse componenti. Nei mesi precedenti era emersa, e c’è tuttora, una forte divaricazione tra gli orientamenti della Lega e di Fratelli d’Italia, caratterizzati da nazionalismo, xenofobia, sovranismo, e quelli di Berlusconi e Forza Italia, più legati al Partito Popolare europeo, tipici di una destra conservatrice, ma più moderata ed europeista. Con un sistema proporzionale “normale”, queste differenze sarebbero state accentuate: nel momento in cui si pensava ancora che si dovesse votare con L’italicum, o con la normativa residuata dalle sentenze della Corte (il cosiddetto Consultellum), l’ipotesi di un’unica, grande lista del centro-destra incontrava molte resistenze, perché gli elettori delle tre diverse componenti non si sarebbero sommati e mescolati facilmente. Con questa legge elettorale, il problema non si è posto nemmeno: ogni partito del centrodestra ha presentato la propria lista, vi è stata una trattativa per concordare i candidati nei collegi uninominali, e tutti i voti di lista sono confluiti su questi candidati.

Le ragioni strategiche per cui il centrodestra ha visto con favore questo sistema sono dunque chiare. Molto meno chiare sono le ragioni per le quali il Pd ha sposato un modello siffatto. La linea della segreteria del Pd, sin dalle elezioni europee del 2014 (segnate da un forte successo che si sarebbe rivelato effimero in tutte le successive elezioni amministrative e regionali), è stata quella che puntava sul PD come partito sostanzialmente auto-sufficiente, capace di aggregare un vasto consenso, di espandersi verso il centro, lasciando una quota marginale di consensi alla sua sinistra. Il Pd, sulla base di questa linea, non ha costruito alcuna strategia coalizionale. Improvvisamente, viene approvata invece una legge elettorale che prevede nuovamente le coalizioni, seppure un po’ anomale, e quindi si assiste ad un tentativo affannoso di rimediare: con scarsi risultati, come si è poi visto[1]. Perché questa incongruenza? Siamo forse di fronte ad un caso in cui l’analista sbaglierebbe se volesse trovare, a tutti i costi, una ratio, una “logica”, nei comportamenti degli attori politici: possono entrare in gioco non solo elementi contingenti, ma anche alcune variabili di tipo “cognitivo”, ossia, semplicemente, non si padroneggiano bene tutti gli elementi necessari ad una valutazione più compiuta dei propri stessi interessi e non si analizzano bene gli effetti sistemici che producono.

Pur non escludendo, quindi, la possibile presenza di una “fallacia” cognitiva dei riformatori, si possono ipotizzare alcune ragioni strategiche alla base della scelta del Pd: per ciascuna di esse possiamo valutare, alla luce dei risultati, se i calcoli iniziali abbiano trovato una qualche corrispondenza nei risultati effettivi, o se non vi siano stati piuttosto effetti imprevisti o perversi.

- a) L’introduzione dei collegi uninominali.

L’ipotesi era che, ripristinando in qualche modo i collegi uninominali, si potessero creare difficoltà al M5S, tendenzialmente privo di candidati radicati nel territorio o sufficientemente noti, in grado di attrarre un voto personalizzato. E’ ben chiaro che questa aspettativa è stata del tutto illusoria: il voto al M5S si è confermato come un voto di opinione, l’elettore del M5S non guarda ai singoli candidati, ma si riconosce nella proposta politica e nei discorsi del leader. Inoltre, l’idea che la competizione potesse concentrarsi sulla posta in gioco nell’arena uninominale maggioritaria ha trascurato un dato essenziale: l’elettore è stato indotto dalla struttura stessa della scheda ad adottare un’elementare “scorciatoia cognitiva”, ossia la scelta del simbolo del partito. Per una gran parte degli elettori, è stata la scelta del partito l’elemento che ha trainato la scelta, salvo qualche particolare caso locale[2].

- b) la strategia del “voto utile”.

L’ipotesi che ha fatto optare per questa particolare combinazione di proporzionale e maggioritario è che si potesse mettere in difficoltà la lista a sinistra del PD: di fronte alla possibilità che un candidato del M5S o del centrodestra potesse prevalere in un collegio uninominale maggioritario, si presumeva che un elettore di sinistra potesse, o dovesse, preferire il candidato del Pd (con le conseguenze che il voto unico comporta, influenzando quindi il risultato proporzionale). Tutta la campagna elettorale del Pd è stata incentrata sul rischio che il centrodestra potesse ottenere la maggioranza dei seggi. Ebbene, l’appello al “voto utile” contro la destra si è rivelata una tipica strategia self-defeating, che ha prodotto effetti imprevisti (e negativi per il PD): da una parte, è probabile che questo appello al “voto utile” abbia in effetti frenato l’emorragia di voti del PD e contribuito al risultato modesto di “Liberi e Uguali”; ma, dall’altra parte, il principale beneficiario di questo appello è stato il M5S, apparso (del tutto razionalmente) agli occhi di molti elettori in uscita dal PD come l’unico vero argine ad una vittoria del centrodestra: come mostra la geografia del voto, è stata la vera e propria valanga di voti al M5S nelle regioni meridionali (dove si trovavano la gran parte dei collegi effettivamente “marginali”) ad impedire la conquista della maggioranza al centrodestra. Era corretta l’obiezione che, da parte di “Liberi e Uguali” si opponeva alle argomentazioni proposte dal Pd (“noi cerchiamo i voti di chi, comunque, non voterebbe mai per il PD”); peccato che l’ondata di ripulsa verso il Pd sia stata tanto forte da travolgere anche “Liberi e Uguali”, una lista apparsa comunque troppo contigua al PD.

- c) gli effetti “maggioritari” e le distorsioni della rappresentanza.

Gli osservatori più attenti, o anche quelli più “maliziosi”, avevano visto nella scelta di questa legge “ibrida” un preciso disegno politico sottostante: creare le condizioni per cui l’unica, effettiva maggioranza potesse risultare quella tra il Pd e Forza Italia: una rinverdita soluzione “centrista”. Una parziale distorsione maggioritaria avrebbe potuto consentire questa soluzione. Ipotesi che si è rivelata fallace, per la caduta grave del PD, superiore anche alle peggiori aspettative, e per la debolezza di Forza Italia e di Berlusconi, che ha perso la leadership sul centrodestra, a vantaggio della Lega di Salvini. Ancora una volta, i riformatori improvvidi, o “troppo furbi”, hanno dovuto fare i conti…con l’oste, ossia gli elettori e le loro scelte.

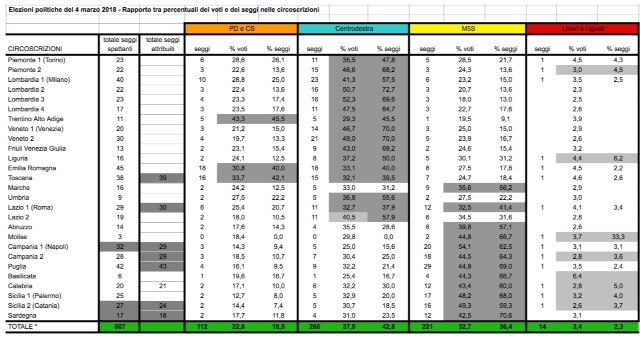

Quel che però è più grave sono gli effetti sulla rappresentanza e sulla rappresentanza territoriale: si guardi la tabella qui di seguito, in cui è calcolato il rapporto tra percentuale dei voti e percentuale dei seggi in ciascuna delle 27 circoscrizioni, considerando nel complesso i seggi ottenuti dai diversi schieramenti, sia nei collegi uninominali che nella quota proporzionale:[3]

Da questi dati risaltano alcuni elementi: nel complesso, la distorsione maggioritaria è stata piuttosto contenuta: 5,8% a favore del centrodestra, 3,7% a favore del M5S, 4,3% a sfavore del Pd, 1,1% a sfavore di Liberi e Uguali. Tuttavia, emerge un netto squilibrio nella rappresentanza territoriale: il centrodestra è sistematicamente sovra-rappresentato in tutto il Nord, ma anche in Toscana, in Umbria e nel Lazio; il M5S è altrettanto ampiamente sovra-rappresentato in tutto il Mezzogiorno e nelle isole; il Pd ottiene una modesta sovra-rappresentazione solo in Toscana e in Emilia Romagna. Basterebbero solo questi dati a dare il senso del clamoroso errore strategico del PD: un semplice calcolo ci dice, che – a parità di voti e a soglie invariate – con un “normale” sistema proporzionale, il Pd avrebbe ottenuto circa 145 seggi (invece di 112), il centrodestra 234 seggi (anziché 260), il M5S avrebbe conquistato 207 seggi (anziché 221) e LeU 21 seggi (invece di 14).

Anche in questo caso, naturalmente, sarebbe emersa una Camera priva di una chiara maggioranza: ma i rapporti di forza sarebbero stati diversi, e non sappiamo quanto questo avrebbe potuto incidere sugli sviluppi della situazione politica.

Ma dai dati presentati emergono anche alcune particolarità, che fanno entrare in gioco anche la casualità insita nel meccanismo di distribuzione territoriale dei seggi. In primo luogo, si guardi agli effetti del fenomeno delle “liste incapienti” (liste, cioè, prive di un numero sufficiente di candidati rispetto ai seggi spettanti): il fenomeno ha riguardato il M5S. Nelle circoscrizioni Campania 1 e Sicilia 2, il M5S ha vinto “troppo”, e ha perso in ciascuna di queste circoscrizioni ben tre seggi, che erano stati assegnati in un primo momento. I seggi spettanti alla lista sono stati così redistribuiti in altre sei circoscrizioni: ma l’effetto finale è che è stata modificato in queste sei circoscrizioni il numero complessivo di seggi spettanti in base alla popolazione. Il fenomeno delle liste “incapienti” si verifica anche al Senato, in Sicilia, sempre per il M5S: ma, in questo caso, non è stato possibile attribuire ad un’altra regione il seggio “eccedente”, in base alla norma costituzionale che prevede l’assegnazione dei seggi al Senato “su base regionale”: la questione è stata demandata alla Giunta per le elezioni del Senato, ed è presumibile che la controversia non sarà facilmente e rapidamente risolvibile.

Ma non finisce qui. Si guardi al Molise: 3 seggi, due nei collegi maggioritari (vinti dal M5S) e uno solo proporzionale. Ebbene, quest’ultimo è stato vinto da Liberi e Uguali, con il 3,7% dei voti! Come è potuto accadere? E’ entrata in funzione la procedura di distribuzione territoriale dei seggi, con la peculiare compensazione tra liste “eccedentarie” e “liste “deficitarie”.[4] Accade così che LeU sia sotto-rappresentata in due regioni, come la Toscana e l’Emilia Romagna, o in Basilicata, dove ottiene le migliori percentuali, e sovra-rappresentata – oltre che in Molise – anche in Calabria e Sicilia.

Si sbaglierebbe a sottovalutare il peso politico di queste distorsioni della rappresentanza territoriale: si pensi solo al PD e all’arduo compito che ha di fronte, ossia tentare una qualche risposta ad una presenza oramai marginale in quasi tutto il Mezzogiorno: questo compito non è certo agevolato dalla debolissima rappresentanza parlamentare (ad esempio, solo 4 deputati in tutta la Sicilia e in Puglia, o 6 in tutta la Campania). E lo stesso si può dire per gran parte del Nord, dove la presenza parlamentare del centrodestra (ma della Lega, sopratutto) è di gran lunga superiore alla pur cospicua forza elettorale che esprime.

Peraltro, l’esito del voto nel Mezzogiorno, con l’impressionante valanga di voti al M5S, segnala un altro clamoroso errore strategico, che accomuna in questo caso i vertici del Pd e di Forza Italia. Non è stato sufficientemente notato come i congegni del Rosatellum siano caratterizzati da due elementi: il primo, molto ben noto, è quello delle liste “bloccate”; il secondo, è quello di un basso numero di candidati e di liste molto corte (alla base del sopra ricordato fenomeno delle liste “incapienti”): collegi uninominali molto ampi, ma sopratutto liste proporzionali composte da soli quattro candidati, che “coprono” collegi plurinominali molto vasti e popolosi. Ebbene, possiamo dire che la preoccupazione dei vertici di non mollare la presa sul controllo degli eletti ha prevalso sull’interesse ad accrescere il consenso elettorale. Si prendano ad esempio le recenti elezioni regionali siciliane del novembre 2017: il Pd, in quell’occasione, è riuscito a mantenere grosso modo la percentuale delle elezioni precedenti grazie alla mobilitazione dei “signori della preferenze”. Il Pd è stato in Sicilia il partito con il più alto tasso di uso delle preferenze, da parte dei propri elettori; e molto alto anche quello di tutte le formazioni del centrodestra: molto più basso quello degli elettori del M5S. E’ del tutto evidente come il voto dei siciliani alle elezioni politiche sia stato guidato da tutt’altra logica: chi scrive non rimpiange certo i fasti del “voto di scambio”, ma è davvero singolare che questo elementare dato di conoscenza della realtà politica meridionale sia stato ignorato. Forse non c’è più nulla, o ben poco, da “scambiare”: ma certo, per questa via, si rompe anche un tradizionale canale di rapporto tra una quota importante di elettori e il sistema politico locale. E dunque, non ci si può sorprendere se poi esplode un particolare “voto di opinione”, come quello al M5S.

In definitiva, anche da questa vicenda emerge un insegnamento teorico, che viene confermato alla luce dei risultati: le riforme elettorali condotte e perseguite sulla scia del presunto interesse immediato di coloro che hanno la forza politica e parlamentare sufficiente ad imporne l’approvazione, sono sempre soggette al possibile emergere di effetti imprevisti, legati ad una o più variabili politiche non sufficientemente considerate. E si può aggiungere una sorta di teorema: questi effetti imprevisti saranno tanto più probabili, tanto minore è stato il livello di consapevolezza “tecnica” e “scientifica” dei promotori. In altri termini, se prevale l’improvvisazione, l’aggiustamento incrementale dei diversi tasselli di un sistema elettorale, l’attenzione spasmodica ai “dettagli” che si presume possano risultare convenienti a questa o quella componente della “coalizione” che sostiene la riforma; e se – di converso – svanisce l’attenzione alla dimensione “sistemica” di un modello elettorale, – bene, se accade tutto questo, è allora molto probabile che, alla fine, alcuni attori scoprano sconsolatamente di aver fatto male i propri calcoli.

E ora cosa accade?

E veniamo così all’oggi. La questione della riforma elettorale è destinata a rimanere all’ordine del giorno, una issue-policy permanente della politica italiana, come oramai accade da un quarto di secolo: un unicum nel panorama delle democrazie contemporanee. E non sono pochi quelli che prevedono un rapido ritorno alle urne: già, ma con quale legge elettorale? Al di là della superficie del dibattito che ci ha accompagnato in questi mesi, stenta ad emergere una vera riflessione sulle ragioni di fondo, sulla “filosofia”, che dovrebbe e potrebbe ispirare una riforma elettorale, in questo momento.

Io credo che nelle tesi di quanti insistono su una ricetta “iper-maggioritarista” e plebiscitaria vi sia al fondo una lettura riduttiva, e francamente inaccettabile, – ma anche, in fondo, illusoria – delle ragioni stesse di quella che viene correntemente definita come “crisi della democrazia”. Ridotta all’osso, la domanda è: questa crisi, è una crisi di “governabilità” o è una crisi di “legittimazione”? Ossia, nasce dall’inadeguatezza delle “normali” procedure di una democrazia parlamentare, a cui rispondere attraverso soluzioni istituzionali “decisionistiche” e plebiscitarie, oppure la crisi della “governabilità” nasce da un profondo deficit di consenso reale, dalle fratture che emergono nella società, dalle crescenti diseguaglianze economiche e sociali, dall’interrompersi dei canali della rappresentanza politica? E alle difficoltà del governo di società “complesse” si risponde con una qualche strategia “sistemica” di “riduzione della complessità”, attraverso cioè meccanismi istituzionali di accentramento e verticalizzazione del potere e del comando; o, al contrario, provando a riattivare pazientemente modelli e pratiche di partecipazione politica diffusa e decentrata, e ricostruendo una pluralità di forme e livelli di rappresentanza politica e di mediazione sociale?

Se questi sono i dilemmi di fronte a noi, una qualsiasi riflessione sulle basi normative di una possibile riforma elettorale è necessaria, anche quando poi si devono fare i conti con le contingenti condizioni politiche che ne rendano possibile l’approvazione: è necessaria, – questa riflessione – perché, i modi e gli argomenti con cui si giustificano pubblicamente determinate scelte influenzano profondamente il discorso pubblico sulle riforme possibili e/o auspicabili, determinano quel che si dice “un clima di opinione”, e per questa via entrano nello stesso concreto processo politico che le può favorire o ostacolare. In questo senso, una responsabilità non da poco spetta anche a tutti gli “addetti ai lavori”, politologi, giuristi, commentatori.

E allora, la domanda da cui partire è la seguente: posta la condizione critica della democrazia italiana, e dato il basso livello di legittimazione democratica delle sue istituzioni, a quali principi occorre dare priorità, e quali obiettivi primari è necessario davvero perseguire? E su questa base, quali concrete soluzioni appaiono insieme desiderabili e realistiche, sagge e praticabili allo stesso tempo? Solo a partire da una definizione normativa di quali possono, o debbano essere, oggi, nelle concrete condizioni del nostro paese, le finalità di una riforma elettorale, possiamo poi individuare i modelli possibili, e poi anche le necessarie mediazioni accettabili. Naturalmente, significherebbe ricadere negli errori del passato pensare che una buona riforma elettorale possa bastare di per sé a risollevare le condizioni critiche della democrazia italiana: però può porre alcune basi per favorire e incoraggiare un’inversione di tendenza.

Ebbene, se le premesse sono queste, le finalità dovrebbero essere chiare: in primo luogo, ricostruire le condizioni di legittimità democratica della rappresentanza parlamentare. In una condizione che è quasi un “anno zero” della democrazia italiana, è questo il compito primario, una condizione necessaria per qualsivoglia, vera e non fittizia, espressione di una capacità di governo. Il famoso binomio governabilità-rappresentanza, in una condizione di grave delegittimazione delle istituzioni, non può essere affidato ad un equilibrio tra esigenze messe astrattamente sullo stesso piano: la ricostituzione di una legittima e forte rappresentanza politica è la premessa per una qualsivoglia effettiva governabilità. Ed è una premessa ineludibile, almeno se vogliamo dare al “governo” il valore di un esercizio del potere democratico fondato su un reale consenso e su una reale propensione dei cittadini a collaborare con fiducia ad un’impresa collettiva, a farsene attivi protagonisti. Questo consenso e questa legittimazione sono il solo modo con cui è possibile “governare” veramente società complesse e pluralistiche, per le quali è del tutto illusorio pensare che un potere solitario e accentrato possa essere in grado di controllare e padroneggiare tutte le “variabili”, i saperi e le informazioni necessarie. Certo, se si ritiene che oggi la democrazia può assumere solo la forma di un atto puntuale di autorizzazione al comando, e che ai cittadini, in fondo, basta chiedere di svolgere solo il ruolo di giudici-spettatori, chiamati ad acclamare o ripudiare il leader di turno, allora vanno bene anche sistemi elettorali che ci garantiscano un vincitore certo e non condizionabile, che abbia le “mani libere” per cinque anni: ma sarà poi, costui, in grado veramente di governare, di esprimere – nel senso più forte – una capacità di governo legittima e riconosciuta?

Nelle condizioni specifiche del sistema politico italiano, segnato da un processo galoppante di destrutturazione, quella finalità – ricostruire la legittimità della rappresentanza parlamentare – deve essere accompagnata da altre finalità che appaiono parimenti rilevanti. E la prima di queste è quelle di adottare un sistema elettorale in grado di incentivare – incentivare, non determinare – la ricostruzione di partiti, e di un sistema di partiti, degni di questo nome.

Si possono adottare diverse soluzioni, ma sarebbe delittuoso proseguire sulla via di una farraginosa combinazione tra logiche diverse, perseverare diabolicamente sulla via del “bricolage” elettorale, anziché su quella di una vera “ingegneria” istituzionale, nel senso rigoroso a cui ci richiamava Giovanni Sartori.

I guasti di questo modo di procedere sono sotto gli occhi di tutti, in questo dopo-elezioni: avere spacciato questo ibrido come una forma di “maggioritario” sta mettendo in luce l’analfabetismo costituzionale di molti protagonisti: se gli effetti, come abbiamo visto, sono stati quelli di una modesta distorsione maggioritaria nei risultati complessivi (a cui si giunge, però, attraverso gravi distorsioni della rappresentanza territoriale), che senso ha parlare di “vincitori” delle elezioni, nel senso di un qualche “diritto” ad esprimere e formare un governo (altra cosa, evidentemente, sono i giudizi politici su chi si è rafforzato o indebolito)? Dovrebbe essere del tutto evidente che, in una democrazia parlamentare, conta la capacità coalizionale e dovrebbe contare la paziente ricerca di una mediazione programmatica (laddove si continua indecentemente a bollare questa fisiologica prassi come un “inciucio”).[5]

Si vuole puntare su un vero “maggioritario”? Lo si faccia, ma senza scorciatoie, ben sapendo che nulla garantisce che vi siano, a priori, “vincitori” o maggioranze certe. E quindi, va bene un doppio turno di collegio, alla francese, non il mega-ballottaggio plebiscitario previsto dall’Italicum: è prioritario ricostruire una vera legittimazione “dal basso” degli eletti.

Chi scrive ritiene, tuttavia, che la scelta di un sistema proporzionale – con una soglia al 4 o al 5%, non aggirabile – si presenta come la soluzione più saggia; e naturalmente l’adozione di un vero sistema tedesco, nella sua interezza, sarebbe la soluzione ottimale.

Lungi dall’essere una sciagura, – come pigramente molti osservatori continuano a sostenere – il ritorno ad una coerente visione proporzionale – senza gli inutili e barocchi mascheramenti del Rosatellum – può rappresentare il solo terreno su cui almeno provare a invertire un radicale processo di delegittimazione delle istituzioni democratiche, e a migliorare lo “spirito pubblico” che si respira in Italia.

Un sistema proporzionale così concepito può contribuire a fare emergere (o anche ri-emergere) la reale articolazione e distinzione delle forze in campo e delle diverse culture politiche (non le finte “coalizioni” del Rosatellum): una destra xenofoba, nazionalista e anti-europea; una destra conservatrice più tradizionale, ma europeista, legata al partito popolare europeo, con una possibile ricomposizione della galassia centrista; una possibile collocazione del PD come partito di centro/centro-sinistra; la possibile emergenza di un nuovo partito della sinistra. Un modo, peraltro, per evitare che la dinamica competitiva si focalizzi esclusivamente sull’asse tra “sistema” e “anti-sistema”, per ridare centralità all’asse destra-sinistra e mettere quanto meno in difficoltà la comoda rendita di posizione su cui finora ha prosperato il M5S (o, in positivo, a favorirne l’evoluzione): una forza, quella del M5S, che è riuscita a catalizzare tutte le più disparate ragioni di protesta e risentimento, ma non è mai stata costretta veramente a misurarsi con una più precisa definizione della propria identità sul terreno delle politiche e della loro ispirazione politico-culturale. E’ negativo che questo accada? O è meglio che tutto venga “compresso” nello scontro leaderistico tra mega-aggregati privi di una reale rispondenza nei reali orientamenti presenti nell’elettorato?

Un’altra finalità che potrebbe essere perseguita in questo modo è quella che possiamo sintetizzare così: cercare di innalzare la qualità del discorso pubblico. In Italia, oggi, si respira un’aria mefitica: e gli esempi abbondano. E’ davvero difficile dire che vi sia una reale capacità di orientare e formare il senso comune, o che vi siano attori politici in grado di formare l’opinione pubblica, piuttosto che inseguirla, o peggio sollecitarne le pulsioni più regressive. Una ricostruzione del sistema dei partiti su basi coerentemente proporzionali (con le conseguenti implicazioni per le campagne elettorali) potrebbe essere un primo passo per frenare questa tendenza, in quanto potrebbe indurre tutte le forze in campo a delineare un proprio autonomo profilo politico e programmatico ma, nello stesso tempo, a indicare la possibile compatibilità con i programmi altrui: sarebbe male se ciò accadesse? L’opposto di quanto accade con i sistemi “a premio di maggioranza” (dove gli elettori sono spesso indotti a pronunciarsi pro o contro un possibile vincitore) e l’opposto di quanto accaduto ora con il Rosatellum, dove ha prevalso una finta “narrazione” maggioritaria, l’idea muscolare che ci potesse essere un “vincitore” che poi governa da solo. Cercare un punto di equilibrio tra l’autonomia e la specificità delle proprie posizioni e la possibile compatibilità con i programmi altrui sarebbe anche un modo per attenuare un discorso pubblico giocato tutto in modo adversarial, per evitare “un tutti contro tutti”, e costringerebbe partiti ed elettori a guardare anche nel merito delle possibili politiche da perseguire e sui necessari punti di mediazione per rispondere ad esigenze diverse. Tra l’altro, non sarebbe male se agli elettori fosse fatta presente la complessità obiettiva delle politiche, l’impraticabilità delle soluzioni “facili”, la necessità di strategie di medio-lungo termine, cercando di superare quella che possiamo definire la “tirannia delle preferenze immediate”, la ricerca del consenso “a breve”; e non sarebbe nemmeno male se si avviasse una rivalutazione della “professionalità” politica, e si mettessero così in difficoltà tutti coloro che giocano sulla retorica del “cittadino comune”, sulla retorica del “primo che passa” o sull’elogio del dilettantismo politico.

A questo punto, possiamo provare a trarre alcune conclusioni. Tutto il dibattito italiano sulle possibili riforme elettorali ha, per così dire introiettato, una condizione cronica di instabilità e destrutturazione del sistema politico, – una condizione che viene considerata oramai come un dato fisiologico e irreversibile a cui porre un qualche rimedio solo in chiave di “governabilità”. Quello che oggi occorre chiedersi, – e una responsabilità non da poco spetta anche alle comunità intellettuali che influenzano e possono influenzare anche gli schemi interpretativi con cui il ceto politico e l’opinione pubblica legge i processi reali – è se non sia giunto il momento di muovere da altri interrogativi e da altri presupposti: e quindi chiedersi, innanzi tutto, come sia possibile costruire, anche attraverso nuove regole elettorali, un processo di ri-legittimazione delle istituzioni democratiche italiane, ma poi anche come un diverso sistema elettorale possa almeno aiutare a ricostruire un sistema politico, e un sistema di partiti degni di questo nome, creando le premesse per una migliore formazione e selezione dello stesso personale politico. Senza alcuna facile illusione, ribadiamo, che questo possa essere un processo facile e immediato, ma consapevoli che questo è un nodo nevralgico comunque da affrontare.

Le risposte prevalse finora, dapprima quella di un assetto tendenzialmente plebiscitario della nostra democrazia e della stessa competizione elettorale, e poi oggi quella di un confuso e improvvisato assemblaggio di logiche diverse, hanno portato solo in un vicolo cieco. Prima o poi occorrerà tentare altre strade. Sistemi elettorali, ovviamente, ce ne sono tanti e diversi, e ciascuno con le sue caratteristiche, ma la pre-condizione della loro efficacia e funzionalità sta nella loro coerenza interna. Si può ritenere l’uno o l’altro modello più adatto alle condizioni specifiche dell’Italia; ma non si può imboccare la via perigliosa di un gioco “combinatorio” tra modelli diversi. Ma soprattutto, deve essere chiaro a quale idea di democrazia ci vogliamo ispirare.

*Osservatorio elettorale Regione Toscana

[1] Subito dopo l’approvazione della legge, il Pd ha avviato un affrettato e confuso tentativo di “coalition building”, cercando in particolare un rapporto con il movimento di sinistra “Campo progressista”, guidato dall’ex-sindaco di Milano,Giuliano Pisapia. Ma questo tentativo è fallito, perché il Pd non ha potuto offrire garanzie di “discontinuità programmatiche”su vari temi, come chiedeva Pisapia. Alla fine, il Pd ha costruito una coalizione con la lista “Più Europa”, guidata da Emma Bonino, e da due altre piccole liste (“Insieme”, che raccoglieva Verdi, socialisti ed alcuni amici di Prodi; e “Civica Popolare”, una lista guidata dal ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, composta da ex-esponenti del “nuovo centrodestra” che avevano sostenuto e partecipato al governo di Renzi), La strategia coalizionale del Pd si è rivelata in gran parte fallimentare: la lista “Più Europa” ha ottenuto il 2,5% (non ottenendo propri eletti, ma “trasferendo” i propri voti al PD; le altre due sono rimaste sotto la soglia dell’1%, e quindi sono stati voti interamente “sprecati”).

[2] Non sono ancora disponibili dati completi sui voti espressi esclusivamente ai candidati dei collegi uninominali: una prima analisi sul voto in Toscana mostra tuttavia che 96,5 elettori su 100 hanno votato solo i simboli di partito: cfr. http://www.regione.toscana.it/istituzioni/elezioni.

[3]Tralasciamo la Val D’Aosta, dove l’unico seggio uninominale maggioritario è stato vinto dal M5S, e 12 seggi assegnati nella circoscrizione Estero.

[4] Ricordiamo che la procedura di assegnazione dei seggi prevista dal Rosatellum avviene attraverso una serie di passaggi, regolati attraverso la formula Hare (quoziente “naturale” e migliori resti): a) un conteggio nazionale dei voti, con l’attribuzione complessiva dei seggi spettanti alle coalizioni/liste che hanno superato la soglia di accesso; b) l’attribuzione dei seggi in ciascuna delle 27 circoscrizioni; c) la verifica della congruenza tra i seggi calcolati a livello nazionale e il totale dei seggi attribuiti in tutte le circoscrizioni; d) nel caso (molto probabile) di mancata corrispondenza tra i due dati precedenti, l’avvio di un meccanismo di compensazione tra le liste “eccedentarie” (che hanno, cioè, più seggi a livello nazionale di quanti ne ottengono nell’insieme delle circoscrizioni) e le liste “deficitarie” (che hanno, cioè, meno seggi a livello nazionale di quanti ne ottengono nell’insieme delle circoscrizioni); e) infine, la distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista in ciascuna circoscrizione tra i diversi collegi plurinominali che compongono una circoscrizione, con possibilità, anche in questo caso, di “slittamenti” da un collegio all’altro.

[5]Valga ad esempio il caso del Portogallo: alle ultime elezioni politiche, il partito più votato è stato il partito di centrodestra, ma i socialisti e altri due partiti di sinistra sono stati in grado di formare una maggioranza e governano insieme (a quanto pare efficacemente) da un paio d’anni.

Analisi molto utile, per me.

Osservazione. Attualmente, però, nessuno dei due modelli razionalmente auspicabili sembra incontrare il favore delle forze politiche che contano numericamente. Nè, come ben si sa, questo rifiuto di pensare in termini di vera e rigorosa ingegneria istitituzionale è una novità. E allora che si fa?

Condivido buona parte dell’articolo, in particolare i due commi che iniziano con “Io creo che …” e “Ebbene, se le premesse sono queste …. “. Manca tuttavia una considerazione fondamentale: a prescindere dal dibattito tutto politico sul dilemma fra governabilità e rappresentatività degli schieramenti il vizio più profondo della legge vigente, ereditato da quelle precedenti, è l‘assenza di preferenza individuale, cioè l‘uso di liste bloccate (abbinate a pluri-candidature e uninominale congiunto). Lo stratagemma delle liste bloccate permette ai partiti (uomini , strutture, poteri privati esterni al Parlamento) di nominare gli eletti e di trasformarsi in nomenclature monolitiche che si riproducono per cooptazione. La natura chiusa e dispotica del sistema di voto si ripercuote sulla qualità degli eletti, non più responsabili a scadenza davanti agli elettori, ma unicamente davanti alla direzione del loro partito; e si ripercuote pure sulla produzione legislativa, sull’indirizzo politico e sull’efficienza del governo. Sono questi vizi del sistema elettorale che alimentano il voto di protesta populista come unico rimedio legale (oltre il referendum abrogativo, comunque di incerta efficacia) contro il presunto abuso di un élite autoreferenziale disposta a tutto (cf. il progetto di doppia riforma istituzionale – costituzionale e elettorale – censurato il 4 dicembre 2016) per mantenersi al potere.

Delle due soluzioni indicate dall’illustre autore purtroppo solo la prima, l‘uninominale a doppio turno, è “vera”, mentre l’altra, quella tedesca, è illusoria nella misura in cui creerebbe innumerevoli problemi tecnici e costituzionali. 1. Non risolverebbe il problema delle distorsioni proporzionali nelle circoscrizioni, criticate dall’autore, un fenomeno inevitabile in sistemi pluri-proporzionali e risolvibili solo dichiarando la precedenza di una proporzionalità (quella nazionale) sull’altra (quella locale) o sulle altre (cf. math.uni-augsburg.de, pro. pukelsheim); con la legge vigente ci sono infatti tre livelli di proporzionalità. 2. Riproporrebbe l’annoso problema delle soglie di accesso, superabile se si limitasse la proporzionalità al solo livello circoscrizionale: la dimensione della circoscrizione detterebbe le condizioni di accesso, senza dover fissare una soglia formale. 3. Creerebbe il problema costituzionale dei seggi in più (Überhangmandate, Ausgleichsmandate) che i Tedeschi hanno saputo risolvere dopo decenni di litigi solo recentemente cambiando la costituzione e rendendo variabile il numero dei deputati. 4. Bisogna aggiungere la disomogeneità fra Camera e Senato che sarebbe creata da ognuna delle tre criticità finora menzionate, un problema inesistente in Germania dove nonostante le apparenze il Parlamento è monocamerale. 5. Rimarrebbe intero il problema della non-conformità di metà dei deputati nominati attraverso liste bloccate, un vizio (cf. il mio precedente commento) contestato in Germania da oltre 50 anni e salvo solo per tolleranza del Bundesverfassungsgericht. 6. Ma il difetto peggiore è che la soluzione sarebbe incompleta e politicamente inefficace tanto che non si introduce anche, attraverso un’ulteriore revisione costituzionale, come in Germania la regola parlamentare della sfiducia costruttiva. L’illusione è quella solita, non basta comprarsi un paio occhiali per saper leggere i libri.

Condivido. Anche io ritengo che la scelta di un sistema proporzionale con una soglia dal 3 al 5% (da stabilire) si presenta come la soluzione più saggia e che l’adozione di un vero sistema tedesco, nella sua interezza, sarebbe la soluzione ottimale.